自動文字起こしツールとスマート書記の違い

「議事録作成を効率化させるために自動文字起こしツールを導入したものの、うまく使いこなせないどころか逆に工数が増えてしまっている」ということはありませんか?

特にWeb会議が増えたことで議事録作成の機会も増えてしまったので、出来れば早急に解決したい問題ですよね。

そこで、今回は自動文字起こしツールの特徴や使い方、そして自動文字起こしツールでは実現できないスマート書記ならではの特徴についてご紹介します。

東京都庁にも導入されているスマート書記はご存知ですか? もし文字起こしツールの導入を検討しているのであれば、様々な大手企業や自治体に導入されている「スマート書記」をおすすめします。

- 文字起こしを活用して議事録作成時間を最大70%削減した実績

- 累計利用社数4,000社以上

- 大手企業や自治体も導入している安心のセキュリティ

文字起こしツールを活用して、会社の議事録作成を効率化し、生産性を上げていきたい方は、ぜひこの機会にスマート書記の無料トライアルをお試しください。

一般的な自動文字起こしツールの特徴とは?

AIを利用した一般的な自動文字起こしツールは「話した言葉をそのまま文字にしてくれる」ツールです。話した内容を一言一句そのままテキスト化してくれます。

大体のツールはAIによる自動文字起こしが実行された後、議事録のアウトプットによっては話し言葉を読みやすい書き言葉に変えるなどの工程が必要です。また、精度は高くてもユーザーの環境次第では誤認識が一定数発生しますので、文字起こし結果をそのまま議事録に書き写すことは現実的ではありません。

そのため、ユーザーによる「修正」を前提とした設計になっています。

文字起こしツールの導入で逆に議事録作成に時間がかかる?!

実は、文字起こしツールの導入で議事録の作成が逆に面倒になってしまったという事例もあります。

文字起こしツールを導入して議事録を作成する際、以下のような工程となることが一般的です。

- 会議中に必要な部分のメモをとる(WordやGoogleドキュメントなどの別ツール)

- 文字起こしツール上で文字起こしの実施

- 文字起こしツール上で手直しをする

- メモと文字起こしから重要なポイントをピックアップして抽出

- ピックアップした内容を清書する(WordやGoogleドキュメントなどの別ツール)

確かに自動文字起こしツールを使うことで文字起こし自体はスピーディにできます。しかし、重要な部分をまとめた「議事録」を作るためのツールが増えたことで、逆にいつもより工数・ステップも増えてしまい、思った以上に時間がかかってしまうことも多々あります。

また、ユーザーの環境次第では発言がうまく文字起こしされないのでその内容を発言者に確認したり、もしくは自分で録音内容を聞き直したりしながら修正しないといけません。

そのため、効率化のために導入したツールが逆に効率化を妨げる新たな問題を引き起こしてしまうこともあります。

ツール選定の鍵は議事録のアウトプット・工程にあり!

このような状況に陥らないためには、議事録の工程・アウトプットに合わせたツール選定をすることが重要です。

議事録作成の工程は大きく分けると、「録音する」「メモをとる」「録音を聞き直す」「清書する」といった流れに収束されることが大半です。

文字起こしはもちろん重要ですが、それだけでは「メモをとる」「清書する」は別ツールで補う必要があるので、そこに非効率さが生じてしまいます。

よって、それらの機能が1つのツール内に網羅されていないと、元々の目的である議事録作成の効率化に直結しない結果となってしまいがちです。

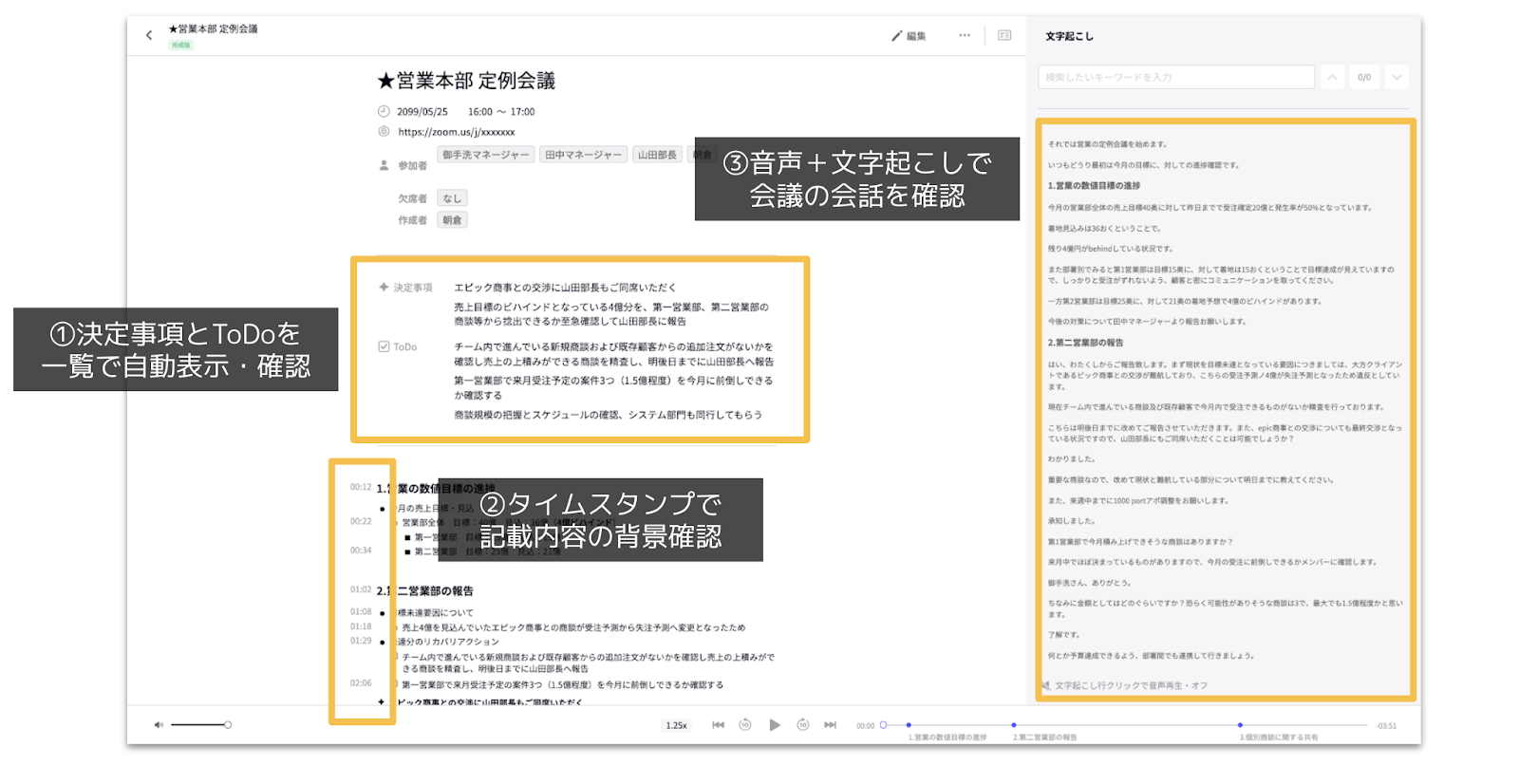

それら全ての機能を持ち合わせていて尚且つ、1つの画面で完結できるのが「スマート書記」です。

大きな特徴の1つとして、議事録エディタ上でメモをとると自動でタイムスタンプが紐付く機能があります。

このタイムスタンプがあることで、後から重要な部分や、自分が気になる部分の音声や文字起こし内容を簡単・スピーディに確認出来るようになっているので、会議後の作業をとてもスムーズに行えます。

必要な部分や決定事項・ToDoだけ議事録にスムーズに追加可能!

もちろん、文字起こし機能も搭載されています。

会議が終わったら全ての文字起こし内容を確認するだけでなく、他のツールを行き来することなく同じ画面上で手軽に活用・修正することができます。文字起こしから議事録に必要な部分だけ追加して活用することができるので修正は最小限でOKです。

また、議事録エディタの「決定事項」「ToDo」ブロックを利用することで決定事項とToDoを一覧で自動表示し、情報連携をよりスピーディに行うことができます。

実は、このようなプロダクト設計がされていることにも理由があります。

スマート書記はリリース当初、「音声自動文字起こしツール」としてリリースをしていましたが、サービスコンセプトの見直しとリニューアルが行われ、「議事録作成支援ツール」として生まれ変わりましたので、議事録を有効的に作るための機能やサービス設計となっています。

14日間の無料トライアルで気軽に試用可能!

とはいえ、実際に使用してみないとわからない部分も多いかと思います。

そんなあなたのために、14日間の無料トライアルを実施中ですので、ご興味を持った方はぜひお気軽にお問い合わせください。

スマート書記は東京都庁など様々な大手企業・自治体の導入実績を誇るサービスです。文字起こしツールに色んな機能があることはわかったが、結局どう検討すればいいか分からない。このようにお悩みの方はスマート書記で無料トライアルから始めてみてはいかがでしょうか。 スマート書記が選ばれる理由は以下の3点です。

- 文字起こしを活用して議事録作成時間を最大70%削減した実績

- 累計利用社数4,000社以上

- 大手企業や自治体も導入している安心のセキュリティ

文字起こしツールを活用して、会社の議事録作成を効率化し生産性を上げていきたい方は、ぜひこの機会にスマート書記の無料トライアルをお試しください。